为创新发展融合教育事业,链接多方资源形成合力,打造“宫+家+校+社”特殊少年儿童融合教育协同育人模式,广州市青少年发展基金会与广州市少年宫共同发起“同在一座城”融合教育进社区项目,立足社区拓展融合教育覆盖面,切实提升特殊少年儿童及其家庭的幸福感和获得感。

“与星计划”为融合教育进社区项目首期试点,自2024年1月6日启动以来,立足天河社区,面向孤独症少年儿童及其家庭提供教育成长、家庭干预、社区融合、康复训练等课程活动,帮助孤独症儿童健康成长、融入社区。

融合教育成长计划 共同助力“星儿”成长

Part 01 走进社区 开设艺术融合成长课程

2024年2月—6月,融合教育进社区之“与星计划”开设免费的社区融合课堂,通过社区融入、社区交友、艺术成长等主题课程,帮助特殊儿童调节自身情绪和行为,提升社会融入技能。2024年2 月至5月已完成了四期的课程,共提供32节多元艺术融合课,共有36名孤独症儿童参与此课程,服务人次超过260人次。

社区课堂由广州市象宝启星儿童教育发展中心提供,由经验丰富的游戏治疗师担任教学老师,并由教龄超过30年的资深特教老师担任督导,同时招募社区志愿者和附近高校学生志愿者也积极参与课堂,为孤独症儿童服务。

对此,家长反馈,课堂授课形式多样,有美术、音乐、绘本、戏剧等多种艺术形式,充分调动了孩子的学习兴趣。“特别是绘本互动与美术手工环节,孩子在老师的鼓励下独立完成美术创作,上完课回到家后跟我说‘下次还想来’。”

Part 02 走进学校 开设社交艺术融合课程

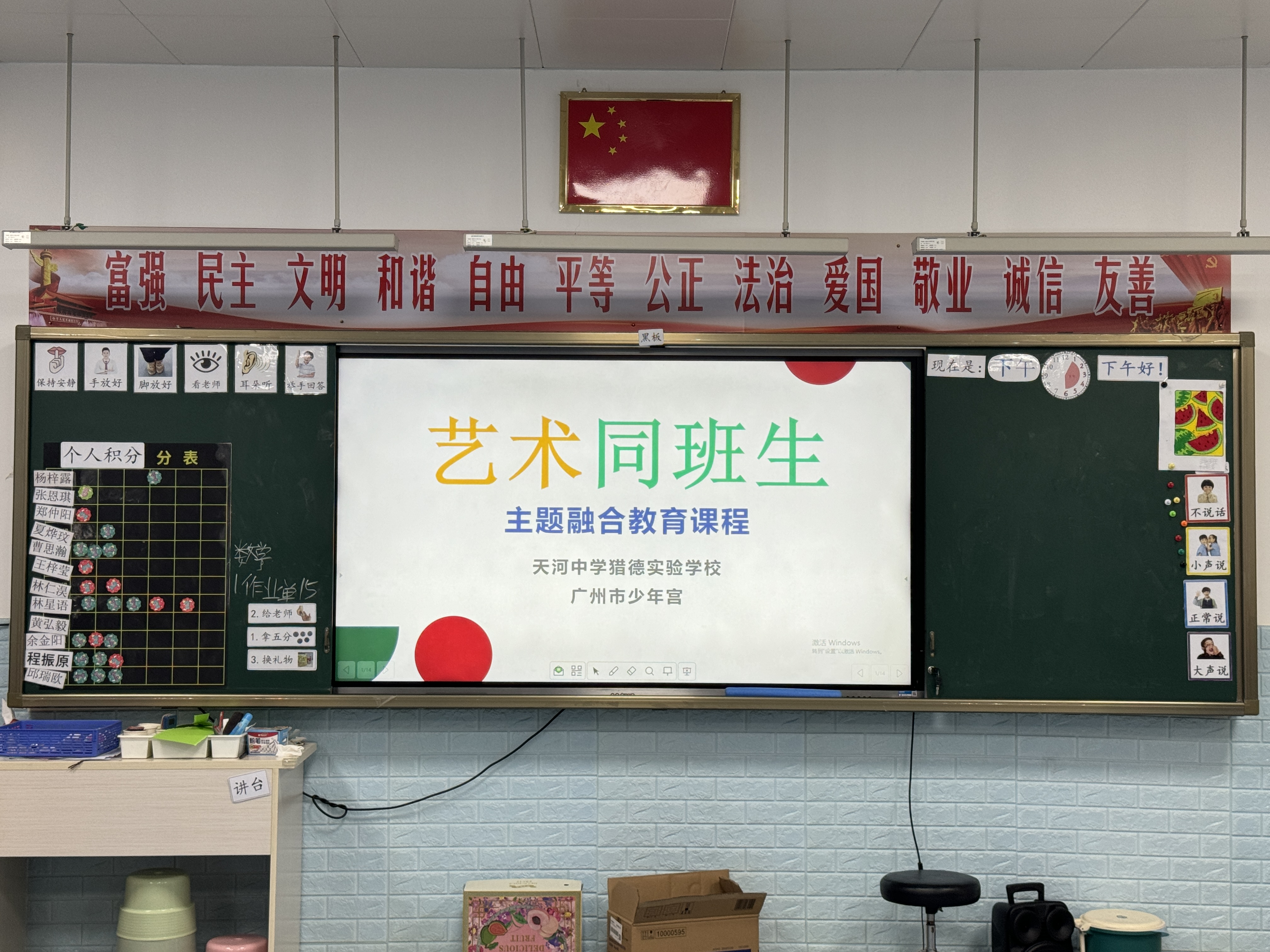

2024年4月起,“与星计划”项目进入天河中学猎德实验学校,面向孤独症儿童开展“社交思考者”社交支持融合课程,引导孩子们学会关注身边人、关注人的面部表情,学习情绪的认知与表达,缓解孤独症儿童在社交和社会融入中的核心障碍。

同时,“与星计划”项目面向普特儿童开展“艺术同班生”特色融合课,让参与课堂活动的孩子了解到“社会是多元的,每个生命个体都值得被爱、被尊重”。

截止至2024年5月,项目开设“社交思考者”和“艺术同班生”两个主题融合课程共计28节,吸引30名普特学生参与其中(其中特殊儿童20名,普特儿童10名),参与总人次达到840人次。

猎德街“双百工程”社会工作服务站的社工和社区志愿者也参与到课程中来进行协助。

融合教育互助计划 赋能家长缓解压力

Part 01 研发课程 有效进行家庭干预

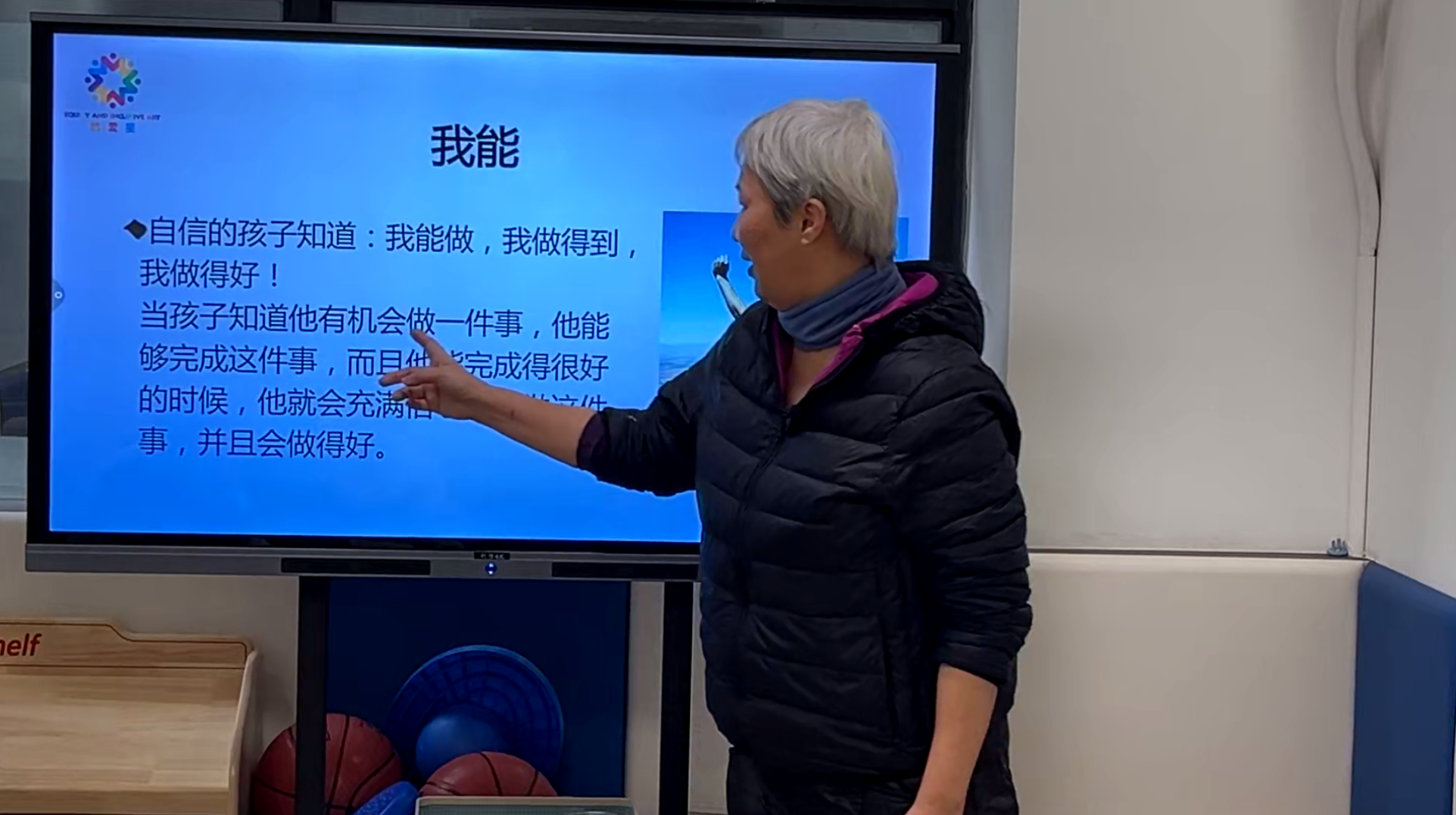

针对家长在养育特殊儿童过程中面临的焦虑与无助,中心研发“正向行为支持”家庭教养课程,帮助家长学习相应家庭康复技能,提升对孩子的干预和养育技能,在缓解家长压力的同时,促进特殊儿童的心智发展。截止2024年5月,家长课堂共开展4期,总计8节课程,每次课程吸引超过40名孤独症儿童家长参与,参与总人次达320人次。

家长们纷纷表示,课程内容对自己很有帮助,听完后能更清楚地知道如何对孩子进行有效的、正向的、生活化的干预。

Part 02 举办沙龙 助力成长答疑解惑

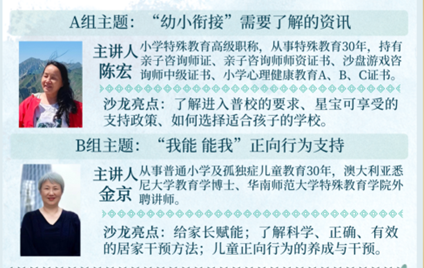

2024年5月18日、5月25日,象宝启星儿童教育发展中心开展两场孤独症儿童家长沙龙活动,在为家长们答疑解惑的同时,也为家长提供沟通交流的平台。资深特教陈老师就家长们最关心的“幼小衔接”话题提供讯息,使家长们明白怎样为孩子选择适合的小学,以及是否延迟入学。

特邀讲师金老师就孩子的“正向行为支持”话题,为家长们讲解了当孩子出现行为问题时,怎样引导才是合适的。两位老师的引导缓解了家长对孩子教育的焦虑,帮助家长得到心灵的支持和安慰。

“同在一座城”融合教育进社区“与星计划”项目以优质、创新、免费的融合课程和活动进入社区,丰富了社区孤独症儿童的生活,也为“星星的孩子”家庭带去温暖和关爱。项目自开始以来,还面向社区家庭组织融合活动,为广大社区居民提供更加多元的融合视野,无数普特家庭在社区广场、学校内外、自然公园、公共文化空间等都留下了美好难忘的共融时刻。

"同在一座城”融合教育进社区

“与星计划”项目简介

“同在一座城”融合教育进社区项目由广州市少年宫与广州市青少年发展基金会共同发起,旨在立足社区,拓展融合教育覆盖面,打造“宫+家+校+社”融合教育协同育人模式 ,切实提升特殊少年儿童及其家庭的幸福感和获得感。“与星计划”为“同在一座城”融合教育进社区首期试点项目,立足天河社区,联合学校、社工站、儿童康复教育机构、社会公益团体个人共同打造适宜特殊少年儿童成长的融合土壤与环境。面向3-12岁孤独症儿童开展免费融合教育成长课程,面向孤独症儿童家长开展免费居家干预培训和家长沙龙等,举办亲子融合教育综合实践活动以及社区融合艺术活动等,进行融合教育倡导,降低孤独症儿童家庭负担,惠及更多孤独症儿童及其家庭。

“同在一座城融合教育进社区”募捐方案备案编号:53440000517355533EA23006

筹款时间:2023年12月3日至2024年11月30日。

图文来源 | 广州市少年宫融合教育部、广州市象宝启星儿童教育发展中心

实习责编 | 申家毓

初审 | 吴敏婷

编审 | 凌远庆